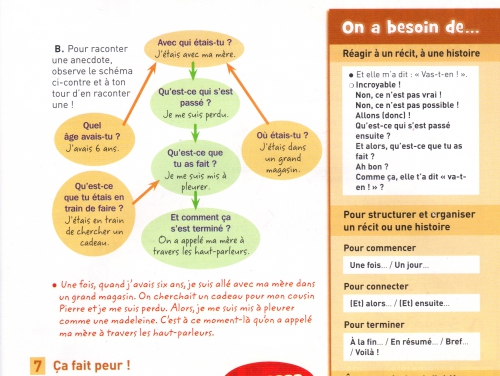

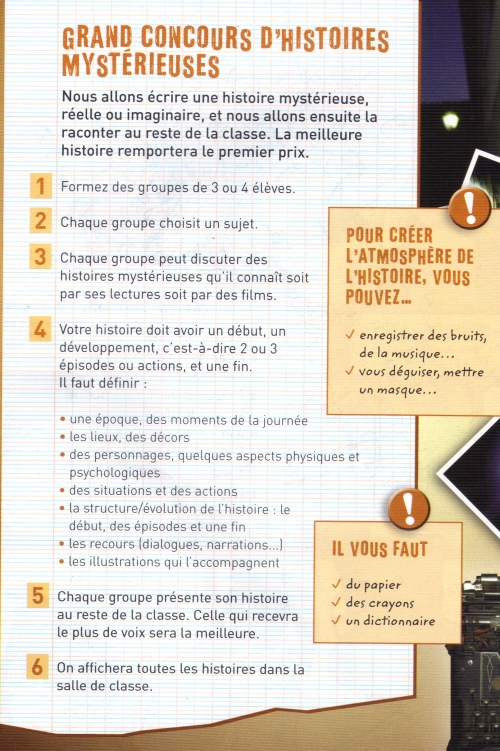

production écrite: écrire un texte narratif

www.youtube.com/watch?v=vCeWcHVcL4s

si le lien ne fonctionne pas juste copiez l'adresse dans votre navigateur et ajouter deux points (:) après http

donc le lien doit être comme le suivant

fiche méthodologique : les jeux de rôles en classe

Fiche méthodologique

Prépare un jeu de rôles

Exemple : ACHETER/VENDRE UNE VOITURE

Niveau : tronc commun / 1ere Bac / 2eme Bac

Thème : les voitures

Activité proposée :

Jeu de rôles : Vous voulez vendre votre voiture, vous avez mis une annonce dans le journal. Des acheteurs potentiels vous téléphonent.

- Le professeur présente les règles, modalités du jeu de rôles : phase de préparation, phase de réalisation, phase d’évaluation.

- La classe est divisée en sous-groupes.

- Le professeur distribue les fiches de rôle et les documents associés au jeu de rôle pour chaque sous-groupe (s’il en a prévu).

Comment traiter le thème ?

Modalité 1 : chaque sous-groupe jouera la même scène à tour de rôle.

Modalité 2 : Chaque groupe joue des scènes sur le même thème mais les situations sont toutes différentes.

Après quelques séances de jeux de rôles, les consignes de préparation doivent devenir des automatismes. Au cours des premières séances, le professeur doit les rappeler, si nécessaire. Ensuite, elles doivent être appliquées sans intervention du professeur.

Modalité 1 : les élèves écrivent un dialogue qu’ils lisent ensuite. Dans cette hypothèse, les élèves doivent avoir été entraînés à oraliser leur production écrite, c’est-à-dire lire le dialogue avec suffisamment d’expressivité pour que cela ne soit pas ennuyeux pour l’auditoire.

Avantage : cette méthode permet aux élèves de réemployer de façon plus complète connaissances et compétences.

Inconvénient : ce n’est pas « vraiment » de l’expression orale.

Modalité 2 : les élèves se mettent d’accord sur un scénario, prennent des notes sur son déroulement, font une « répétition »

Avantage : cette méthode est « vraiment » de l’expression orale. Il s’agit d’une semi-improvisation.

Inconvénient : le contenu de la production risque d’être appauvri dans la mesure où il s’agit d’improviser à partir de notes.

Conseil : pratiquer la modalité 1 au début puis passer progressivement à la modalité 2 en expliquant aux élèves pourquoi on change de procédure et en les prévenant que c’est normal, si on utilise la modalité 2, de produire une performance moins riche.

Préparer à partir de quoi ?

Cas 1 : L’enseignant considère que les apprenants possèdent tous les outils

nécessaires à la réalisation du jeu de rôles ;

Cas 2 : Il est nécessaire de leur fournir des fiches récapitulatives (lexique, actes de parole, points de grammaire) ou de mettre en place, après avoir formulé les consignes, un remue-méninges collectif.

Important ! Il faut que les élèves apprennent à travail rapidement. A ce titre, leur indiquer un temps de préparation limité et exiger qu’ils le respectent.

Conseils aux professeurs pour les phases de réalisation et d’évaluation :

1. Pendant la préparation :

Le professeur se tient à la disposition des groupes s’ils ont besoin d’une aide ponctuelle.

2. Pendant la réalisation :

- L’enseignant n’intervient pas pour corriger les apprenants pendant leur prestation (sauf s’il s’aperçoit d’un problème grave d’intercompréhension : par exemple, il est visible que l’un des interlocuteurs n’a pas compris les intentions/propos/attitudes de l’autre. Dans cette situation une intervention est nécessaire pour éviter que le jeu de rôles se termine dans la confusion, le malentendu, ou en queue de poisson.

- Les autres groupes doivent être attentifs à la production. Pour y parvenir, le professeur doit leur donner des tâches à accomplir par rapport à la production : prendre des notes sur « l’histoire » pour les résumer ensuite, noter le vocabulaire spécifique du thème, noter la construction des verbes employés, etc.

- Pendant la production, l’enseignant prend des notes qu’il utilisera dans la phase d’évaluation.

- L’évaluation doit se faire en deux temps :

• Evaluer la production sous un angle communicatif : L’objectif recherché a-t-il été atteint ou pas ?

• Evaluer la production sous un angle linguistique : noter les fautes les plus marquantes, les expliquer à la classe, éventuellement proposer des exercices de remédiation.

comment exploiter une chanson en classe

FICHE PÉDAGOGIQUE

GRILLE D’ANALYSE D’UNE CHANSON

(Illustration : J’ai besoin d’amour)

I. COMPRÉHENSION ORALE

- Introduction – Présentation de la chanson (titre, interprète)

- 1ère audition (sans texte) : impressions générales, compréhension globale : le thème. l’histoire, le type de sentiments exprimés, etc.

Exemple : Cochez la bonne case :

Le thème dominant de la chanson est

◊ l’amour ◊ la haine ◊ le regret ◊ la souffrance

- Description et analyse : 2e écoute (avec le texte).

- les paroles : recherchez les mots-clés

Exemple : Voici une liste de mots. Entourez les mots que vous entendez dans la chanson :

◊ love ◊ heureuse ◊ bisous

◊ toujours ◊ bras ◊ embrasser

- la musique : forme vocale (strophes ou couplet-refrain).

II. COMPRÉHENSION ÉCRITE

1. Analyser le vocabulaire :

a. Faire la différence entre famille de mots et champ lexical

Exemple :

Famille du mot « amour » : aimer, amoureux, amant, etc.

Champ sémantique du mot « amour » : baisers, câlins, cœur, bisous, caresses, etc.

b. Travail sur la synonymie / l’antonymie.

Exemple :

Donnez des synonymes de : querelle, instant, etc ;

Donnez les antonymes de : mauvais, oublier, aimer, jamais, etc.

c. Repérage des temps verbaux

Exemple : présent de l’indicatif ; futur simple

d. Repérage des adverbes

Exemples :

Adverbes d’affirmation : bien sûr

Adverbes de négation : ne, jamais

Adverbes de manière : vraiment, comme

Adverbes de temps : toujours, de temps en temps

Adverbes de lieu : par-ci par-là

- 4. Interprétation de la chanson

● Quel est le message ? (critique, dénonciation, émotion, amour, etc.)

● Quelle impression vous a laissé la chanson ?

Pour aller plus loin

III. EXPRESSION ORALE

● Jeu de rôle : Vous êtes amoureux(-euse) d’un copain /une copine de classe ; un jour, vous osez lui parler et vous voulez lui faire une déclaration d’amour. Jouez la scène.

● Exprimez le contenu de la chanson en un paragraphe, une phrase, un mot, un symbole.

III. EXPRESSION ÉCRITE

● Imaginer et décrire le lieu idéal pour la première déclaration d’amour.

● Faire le portrait physique et moral de l’homme / de la femme idéal(e) accompagné d’un portrait.

● Créer des mots croisés.

Exemple :

Complétez la grille avec le mot qui manque.

1. Mon premier ……………… ? Je m’en souviens comme si c’était hier.

2. Il est ……………………… fou de Florence.

3. Je t’envoie de gros ………………. ! Signé : Casimir

4. – Mlle Irène Potin, voulez-vous prendre pour époux M. Guy Pol, ici présent ? - ………

5. On en fait aussi aux animaux domestiques.

|

|

|

B |

A |

I |

S |

E |

R |

|

|

|

|

|

A |

M |

O |

U |

R |

E |

U |

X |

|

B |

I |

S |

O |

U |

S |

|

|

|

|

|

|

|

O |

U |

I |

|

|

|

|

|

|

|

C |

A |

R |

E |

S |

S |

E |

S |

|

● Relire plusieurs fois les paroles. Écouter la chanson. Imaginer le scénario d’un clip pour la chanson : couleurs utilisées, paysages, images, personnages et lieux possibles. Utiliser le futur.

● Composer une strophe supplémentaire.

● Écrire une nouvelle chanson sur le même thème.

Lorie - J’ai besoin d’amour

Moi, J’Ai Besoin D’Amour

Des bisous, des câlins

J’en veux tous les jours

J’suis comme ça.

Mon coeur est à la fête

Lorsque tu me prends dans tes bras

Ça me suffit, je suis heureuse comme ça

Un petit signe de la tête

Des p’tits clins d’oeil par ci et par là

Ça prouve que tu penses à moi.

Les belles romances, n’ont de sens que lorsque l’on est amoureux

J’ai envie de le lire dans tes yeux.

[Refrain] :

Moi, J’Ai Besoin D’Amour

Des bisous, des câlins

J’en veux tous les jours

J’suis comme ça

Quand J’Ai Besoin D’Amour.

Tous les moments « love »

Moi, je suis vraiment pour

J’suis comme ça

Au fond de moi.

Tu vois, c’est pas la peine

De m’ chanter un air d’opéra

Un p’tit « texto » qui dit je t’aime

Et ça me va

Si je te fais des scènes

J’espère que tu comprendras

Que je pense toujours à toi.

Les belles romances, n’ont de sens que lorsque l’on est amoureux

J’ai envie de le voir dans tes yeux [Refrain]

Mais de temps en temps

Bien sûr on a des querelles

Mauvais temps avant le soleil

Mais ne jamais

Oublier juste un instant de dire : je t’aime

À ceux qu’on aime, vraiment. [Refrain]

faire des jeux de rôles en classe

Fiche méthodologique

Faire un jeu de rôles

Niveau : 1ere Bac / 2eme bac

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se pratique par petits groupes de 2 à 4 personnes.

Chaque groupe a le même jeu de rôles ou des jeux de rôles différents.

1. Préparation

a. Proposer le jeu de rôles

- Formuler la consigne clairement

- Préciser le temps de préparation

- Constituer les groupes

- Chaque groupe se répartit les rôles

NB. : L’enseignant peut fournir un canevas, donner des consignes moins précises

quant au déroulement, se contenter de « lancer le jeu ».

b. Consignes de préparation :

- ne pas écrire un dialogue qui sera ensuite lu

- prendre des notes qui permettront de faire une semi-improvisation

- structurer la production : celle-ci a un début, des étapes successives, une

conclusion. Elle ne se termine pas « en queue de poisson ».

NB. : Les consignes de préparation doivent devenir des automatismes.

L’enseignant, après quelques séances, se contente de les rappeler, si nécessaire.

Aide aux apprenants :

- L’enseignant peut considérer que les apprenants possèdent tous les outils

nécessaires à la réalisation du jeu de rôles ou au contraire leur fournir des fiches

récapitulatives (lexique, actes de parole, points de grammaire) ou mettre en place,

après avoir formulé les consignes, un remue-méninges collectif.

- Il se tient à la disposition des groupes s’ils ont besoin d’aide ponctuelle.

2. Réalisation

a. Mise en oeuvre pratique

Variante 1 : Les apprenants restent assis à leur place pour présenter leur

production

Variante 2 : Les apprenants théâtralisent leur production : ils la jouent debout

avec gestes et mimiques.

b. Présentation des productions

- Elles se font l’une après l’autre.

- L’enseignant n’intervient pas pour corriger les apprenants pendant leur prestation

- les autres groupes sont attentifs à la production

NB. : Pour favoriser l’attention des « spectateurs », l’enseignant peut leur fournir

des tâches pendant la production : prendre des notes pour faire un résumé, vérifier

si l’objectif du jeu de rôle est atteint, etc.

3. Evaluation de la production

Elle s’effectue sur la base de critères connus des apprenants.

a. Pertinence actionnelle

- Respect de la consigne

- Objectif atteint ou non

- Cohérence de la production

b. Pertinence lexicale

L’enseignant a pris note des erreurs dans les choix lexicaux et il explicite ces

erreurs.

c. Pertinence grammaticale

L’enseignant a noté les fautes commises et il en explicite certaines.

d. Pertinence culturelle

L’enseignant a identifié des écarts par rapport à la culture cible et il les

explicite (tout en les relativisant)

Remarques :

- Si les élèves sont débutants (dans la pratique du français et/ou celle du jeu de

rôles), ralentir le rythme afin de mettre la technique en place

- Utiliser toujours la même procédure afin de créer des automatismes (acquérir des

savoir-faire et des savoir-apprendre)

- Se montrer exigeant quant au respect des règles du jeu : ne pas écrire des

phrases entières, construire le jeu de rôles de façon rigoureuse, ne pas s'arrêter an

cours de route, écouter les autres.

comment préparer une fiche pédagogique pour une activité ( lecture/langue/activités orales/production écrite)

Production écrite

Phase1

- Annoncer le thème de la production

- Noter le sujet au tableau

- Expliquer le sujet

Phase 2

- Elaborer un plan collectif

- Chercher les idées collectivement

- Laisser aux élèves le temps de rédiger leur texte

- Vérifier individuellement les textes produits

Phase 3

- Faire lire certains textes

- Produire un texte collectivement un texte au tableau à partir des participations des élèves

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Langue

Phase 1

- Lire le document de base

- Comprendre le document

- Donner aux élèves la consigne de relever l’élément linguistique à étudier

Phase 2

- Tracer un tableau et demander aux élèves de le compléter

- Mise en commun collective

- Observer le tableau et dégager la Règle

- Noter la règle au tableau

Phase3

- Exercices de réemploi oralement / par écrit

- Exercices à faire

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activités orales

Phase 1

- Mise en situation

- Annoncer le thème

- Faire un remue méninges sur le thème

- Faire écouter / lire le document déclencheur

- Répondre à des questions de compréhension

Phase 2

- Inciter les élèves à exprimer leur point de vue

- Ou / jouer la même scène

- Ou à produire oralement

Phase 3

- Faire un bilan collectif

- Annoncer la production écrite

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lecture

Phase 1

- Faire une mise en situation

- Faire le compte rendu oral des chapitres lus

- Donner aux élèves les consignes de ce qu’il faut relever du texte

- Leur demander de lire silencieusement le texte

Phase 2

- Identifier le texte

- Situer le texte

- Identifier le lieu / le temps de l’action

- Le type de texte

- Le narrateur

- La focalisation

- Le thème

- Annoncer les axes de lecture

- Inciter les élèves par des questions à relever les axes de lecture fixés pour la séance

Phase 3

- A partir des axes tirer une récapitulation collective

- Demander aux élèves d’exprimer leur opinion

l'analyse prépédagogique

|

L'ANALYSE PREPEDAGOGIQUE... Au plan de l’intervention didactique, la compréhension de l’écrit est un exercice décisif. Elle distingue généralement dans sa temporalité pratique même, le fond qu’il faut comprendre et interpréter convenablement et la forme qui l’ exprime . Dans les domaines de la lecture et de l’écriture, l’imprégnation par les textes ,est à la base de l’imitation dans les écrits. Une pédagogie de la compréhension de texte implique que l’apprenant sache interroger un texte et formuler des hypothèses afin de trouver dans le document qu’il consulte des réponses à ses questions, c’est-à-dire en fait les informations qu’il cherche. Mais si l’enseignant veut aider l’apprenant dans ses repérages et ses prévisions, il a besoin de savoir comment le texte « fonctionne » et quelles sont les données qui faciliteront éventuellement la formulation d’hypothèses, leur vérification et finalement, la compréhension de l’apprenant . Aussi faut-il qu’il ait analysé les textes au préalable, avant que le cours ne commence, c’est ce que l’on appelle l’analyse prépédagogique.

L’analyse prépédagogique des textes : (une étape dans le processus de scolarisation du savoir.)

Tout texte destiné à être utilisé dans un cours de langue nécessite une analyse préalable par l’enseignant. On l’appellera l’analyse prépédagogique, car elle concourt à la préparation de l’acte pédagogique et ne sert à la différence des analyses théoriques, ni à construire ni à tester une théorie linguistique . Dans le domaine particulier de la compréhension de l’écrit, l’analyse prépédagogique a deux objectifs principaux : 1) d’une part, elle constitue, pour l’enseignant, un moyen d’investigation des fonctionnements d’un texte à différents niveaux (lors d’un cours il doit en effet pouvoir répondre aux demandes, pas toujours prévisibles, des apprenants) ; 2) d’autre part, elle doit permettre à l’enseignant d’imaginer les stratégies pédagogiques pour aider les apprenants à accéder au(x) sens d’un texte ( technique de repérage, découvertes d’indices, tactique de vérification. etc.). L’analyse prépédagogique consiste à poser sur le document plusieurs regards successifs afin de trouver l’angle d’attaque pédagogiquement le plus efficace pour entrer dans le texte. Elle doit donc tenir compte des particularités de chaque groupe d’apprenants, de leurs motivations et de leurs besoins. Une démarche d’investigation textuelle : (Retour au sommaire) Il est nécessaire de montrer aux débutants en langue que l’on peut comprendre un texte sans forcément être capable d’en saisir chaque détail et de traduire chacun de ses termes, il faut leur faire prendre conscience de stratégie de compréhension qu’ils développent en langue maternelle (même si , en langue arabe, l’approche des textes y est encore impressionniste). L’approche globale des textes consiste à briser la linéarité du discours pour amener, dans un premier temps, les apprenants à trouver des indices textuels leur permettant d’une part de faire des prévisions sur l’architecture du texte et de formuler des hypothèses sur son sens, d’autre part de vérifier dans le texte lui-même ces mêmes hypothèses de prévision. Cependant, il est certain que plus les textes supports sont long, plus les indices textuels nécessaires à la découverte du sens et de la logique du discours seront disséminés entremêlés, voire enchevêtrés sur l’aire du texte. (Il est alors conseillé , en début d’apprentissage, pour initier vos élèves à cette approche sémiotique des textes, de leur proposer des supports courts où la typographie, l’illustration, la mise en page jouent un rôle prépondérant : annonce publicitaire, prospectus, tracts, textes de presses illustrés etc. Initier aux pratiques de repérage : Si l’on donne à un lecteur étranger ( c’est le cas de nos élèves en classe de français) un texte qu’il n’a pas choisi, un premier regard sur le texte lui fournit déjà quelques indications : la forme du document ( données iconiques), le contenu des titres (données thématiques), le type de support, et le nom du scripteur , s’il le connaît, l’amènent à anticiper sur l’organisation et le contenu de l’énoncé. Il s’agit alors de lui faire rechercher lors de balayages successifs du document, d’autres indices d’ordre formel, thématique ou énonciatif afin qu’il vérifie ses premières hypothèses et qu’il en formule de plus précises, reconstruisant ainsi peu à peu la logique et le(s) sens du texte. Repérages des indices formels : On entend par indices formels aussi bien les données purement iconiques ( typographie,alinéas,schémas,…) que les modèles syntaxico-sémantiques rendant compte de l’architecture du texte (articulateurs logiques, éléments anaphoriques…) 1) L’image du texte : Le texte est une image, comme on peut s’en rendre compte en examinant le comportement des enfants qui ne savent pas encore lire et feuillettent un livre illustré où le texte leur apparaît comme une image parmi d’autres, une image à déchiffrer à la lueur du contexte iconique. Dans les cours de langues étrangères, on s’appuie de plus en plus sur « l’image du texte » pour approcher le sens d’un document et le faire appréhender par les apprenants. Le sens est d’emblée donné (en partie du moins) par la typologie, l’illustration, la mise en page et les indices périphériques (titre, sous-titres, chapeau, références de différentes natures…) ; ces aspects sont prépondérants dans certains textes conseillés en début d’apprentissage, tels que les tracts, les prospectus, les annonces publicitaires ou les textes de presse illustrés. Cette lecture, qui part de repères iconiques pour orienter ensuite les stratégies de découverte du sens, vise à donner à l’élève des habitudes de lecture sélective en langue étrangère. 2) Approche linguistique : - Marques formelles d’énonciation : - Sujets énonciateurs, - Émetteurs, - Récepteurs, - Lieu d’énonciation, - Moment d’énonciation. - Modalités , - Modalités logiques, - Modalités appréciatives. - Actes de parole. 3) Approche logico-syntaxique . - repérage des relations temporelles, - repérage des substituts et procédés diaphoriques : déterminants, pronoms, anaphores, substituts lexicaux, répétitions, synonymes, … - repérage des formes de phrases. Ces trois approches constituent une grille d’analyse. Cette grille est forcément imparfaite, mais elle est perfectible,. Chaque enseignant doit établir sa propre grille, compte tenu de ce qu’il veut faire( son objectif), compte tenu de ses apprenants (leurs besoins) et des textes eux-mêmes.

Conclusion : Si l’on reste persuadé des avantages et de l’intérêt prépédagogique, elle n’en présente pas moins certains dangers : Le premier danger serait de la confondre avec les analyses théoriques du discours. Le cours de langue ne doit pas devenir un champ d’application pour des théories. L’analyse effectuée par l’enseignant de langue devrait l’être en fonction d’objectifs didactiques précis (mise en place d’un programme, d’une progression, mise au point de stratégies d’enseignement. etc.) ( Cela ne doit pas empêcher bien entendu l’enseignant de connaître différentes théories et de s’en inspirer.) Un deuxième danger, serait d’imposer aux apprenants une terminologie et de les « noyer » sous des termes spécialisés sous prétexte de leur faire repérer et classes les indices et des éléments linguistiques. Il n’est pas nécessaire de leur parler, comme c’est souvent le cas, de modalités, d’anaphores, de thèmes, de rhèmes, d’illocutions : on peut s’exprimer très simplement sur des exemples pris dans les textes mêmes. (c’est-à-dire se mettre à la portée de l’élève, ce qui ne signifie pas se mettre à son niveau ou, en d’autres termes, « baisser le niveau ». Il s’agit plutôt d’adapter le discours pédagogique aux références des apprenants.) Le risque est encore plus grand de mélanger les terminologies. Un autre danger serait de confondre l’analyse prépédagogique et les stratégies d’enseignement : il n’est pas question de refaire devant les apprenants l’analyse du texte que l’on aurait faite la veille et de retomber aussi dans les travers de l’explication de texte. La démarche non directive, suppose que l’on puisse répondre aux demandes très diverses des apprenants en langue quand ils cherchent à comprendre et interdit de leur imposer des stratégies de compréhension qui se heurteraient violemment à leurs propres stratégies d’apprentissages, mais le rôle de l’enseignant reste cependant de leur en proposer… Et c’est souvent l’analyse prépédagogique qui lui permet d’en trouver.

Sophie MOIRAND. In. Situation d’écrit. Edition Hachette. Paris 1979. Pp.74/88

P.S. « La notion de scolarisation du savoir renvoie à l’ensemble de la question du passage des savoirs de référence aux savoirs scolaires. La didactique s’intéresse à cette opération qu’elle pense en termes d’application, de transposition ou d’implication didactique. Toute pratique d’enseignement d’un objet présuppose la transformation préalable de son objet en objet d’enseignement. La transmissibilité scolaire pose les conditions de l’enseignabilité des supports. La participation de l’enseignant dans cette opération, est déterminante. En effet, il est fréquent qu’un professeur propose des textes à ses élèves , mais pas avant d’apporter la transformation adaptative nécessaire à ces documents c’est-à-dire rendre apte un savoir (un texte, une théorie…) à prendre place parmi les objets d’enseignement. » In. La didactique du français. J.F.HALTE. Ed. P.U.F Coll. Que sais-je ? Paris 1992 P.46. |

||||||||||||

|

|

||||||||||||

|

Le Compte Rendu d'Expression Ecrite « Il ne sert à rien d’évaluer si ce n’est pour permettre à l’apprenant un retour éclairé sur son texte : apprendre à écrire, c’est sans doute apprendre à réécrire » Martine MARQUILLO. Le compte-rendu de rédaction est la dernière étape d’un apprentissage inscrit dans le cadre d’une Unité Didactique. Ainsi c’est à travers la correction de copies d’élèves que l’enseignant va observer le degré de réinvestissement par les apprenants du modèle d’expression et les notions morphosyntaxiques qu’il avait auparavant dispensés tout le long de l’U.D. Le Compte-Rendu dans l’U.D. (une séquence pédagogique). |

||||||||||||

|

||||||||||||

|

Le compte rendu est donc un moment important de remédier aux difficultés rencontrées par les élèves dans leur textualisation (production écrite). La séance du compte-rendu va fonctionner par rapport aux apprenants, en premier lieu, comme un moment-miroir qui devrait les inviter à réfléchir sur le pourquoi de chacune de leurs erreurs et en second lieu, les contraindre à mette en œuvre une stratégie pour gérer ces erreurs afin de les corriger et de les dépasser. Le compte-rendu n’est pas seulement une aide à l’apprentissage, c’est aussi un objet de mesure et d’appréciation de l’évolution de la compétence des élèves à la fin de l’U.D avant d’entamer celle qui va suivre dans le cadre du projet didactique en cours de réalisation. Toutefois, cette séance ne peut être utile que si elle fait partie d’un enseignement/apprentissage s’appuyant sur la « pédagogie par objectifs ». En effet, les activités de réécriture qui seraient prévues dans la séance de compte-rendu ne peuvent être efficaces que si ces exercices relèvent de présupposés linguistiques et didactiques cohérents. Il est évidemment, peu aisé de connaître les compétences communicatives de ses élèves s’ils sont testés sur un contenu de type structural ou d’étude morpho-syntaxique. Ce qui nous emmène à poser le problème du lien entre objectif et évaluation. En effet, l’évaluation formative ne peut se concevoir aujourd’hui sans y associer la notion d’objectif d’apprentissage. Ces deux notions sont devenues totalement liées et incontournables : «Aucun processus d’évaluation n’a de sens indépendamment des objectifs d’apprentissage visés, réciproquement, l’objectif n’existe véritablement que s’il inclut dans sa description même ses modes d’évaluation. » Louis PORCHER. Par ailleurs, pour être pertinente, une évaluation doit être « valide c’est-à-dire qu’elle doit mesurer exactement et exclusivement ce qu’elle est censée mesurer » Il doit donc y avoir correspondance entre contenu du test, surtout au niveau de sa consigne et l’objectif de l’apprentissage. C’est vrai que ce n’est pas toujours facile à obtenir, mais lorsque l’on n’évalue que la maîtrise de l’objectif opérationnel bien conçu et bien construit, cette qualité s’obtient aisément. Il est à faire remarquer malheureusement que l’impact de la consigne de travail est fréquemment sous-estimé et on assiste par conséquent le plus souvent à des dérives et à des distorsions observées par la suite, dans des copies d’élèves, ayant pour origine des ambiguïtés dans la formulation des sujets de rédaction qui en outre n’explicitent que rarement les critères de réussite.

Conclusion : Se baser sur des objectifs opérationnels pour enseigner et évaluer n’est pas un but en soi, car cela ne suffit pas à faire progresser l’élève. C’est la séance de compte-rendu, en fin d’U.D, grâce, essentiellement, aux résultats analysés des travaux d’élèves, qui est importante puisque cette séance est le moment , dans l’U.D, qui va montrer à l’enseignant et aux apprenants si l’objectif annoncé au départ a été atteint ou pas. Ainsi ces résultats, dans une évaluation formative, aideront chacun, à l’intérieur du tandem enseignant/apprenant, à maîtriser son rôle. Le professeur, en faisant son diagnostic, ne pourra ignorer les lacunes et les points forts de l’élève et ce dernier saura à tout moment où il en est, sur quoi s’appuyer et l’étendu de l’effort qu’il lui reste à fournir. Pour l’un comme pour l’autre, cette séance, si elle est sérieusement intégrée à l’apprentissage va être un appui, une aide. Elle ne sera plus perçue comme une séance inutile, mais plutôt un outil nécessaire dont on se servira pour construire efficacement l’apprentissage guidé de l’écrit dans la durée en sachant vraiment où l’on va. Car en ce qui concerne l’enseignant, son rôle est effectivement d’emmener l’élève d’un état initial X à un étal final ou intermédiaire Y, à travers un cursus de formation préalablement déterminé dont le contenu et les objectifs devraient être communiqués aux apprenants puis discutés avec eux. Ainsi, les apprenants sont impliqués dans cette dynamique d’apprentissage dont ils sont la cible. C’est pourquoi le professeur doit se donner les moyens d’évaluation et de remédiation nécessaires et efficaces pour mener à bien sa mission. Le compte-rendu d’expression-écrite doit être perçu dans cette « nouvelle » vision . Il est par conséquent, nécessaire de remettre en question cette manière traditionnelle de corriger qui se limite généralement à des phénomènes de surface (orthographe, grammaire, vocabulaire…) ou à des remarques « verdictives » ( mal dit, maladroit, impropre, incorrect…) qui le plus souvent ne veulent rien dire pour nos élèves. Au contraire le compte-rendu de rédaction doit s’orienter vers la correction des dysfonctionnements de la composante textuelle et discursive dans les reproductions écrites de nos élèves. Aussi le professeur doit-il être capable de relever, dans les copies de ses élèves, ces erreurs textuelles, d’analyser leurs incidences et leurs portées afin de pouvoir prescrire une modification pour l’apprenant. P.S/ JUNG, le médecin et psychologue suisse (1895-1961) disait aux psychothérapeutes et demandons-nous si ce qu’il leur conseille n’est pas vrai aussi pour les enseignants, face aux erreurs des élèves dans la construction de leur savoir : « Ce qui est, réellement, c’est ce qui se montre actif. Si ce qui m’apparaît comme une erreur est en fin de compte plus efficace et plus puissant qu’une prétendue vérité, il importe d’abord de suivre cette erreur, car c’est en elle que gisent la force et la vie, que je laisserais échapper si je persévérais dans ce qui est réputé vrai. La lumière nécessite l’obscurité, sans laquelle elle ne saurait être lumière. » En effet, notre conception de l’erreur est à remettre en question. Ne faut-il pas faire de la dynamique de l’erreur un facteur d’intégration et non d’exclusion, par sa prise en compte, dans un premier temps, comme légitime et comme passage obligé ? Oui, laisser vivre les erreurs car toute erreur peut être créatrice et devenir la non-erreur -provisoire elle aussi- de demain ; mais ça ne sera possible que si notre enseignement est centré sur l’élève, sans bien entendu perdre de vue les références de l’école. Aussi une définition opérationnelle de l’erreur dans tout enseignement/apprentissage s’impose-t-elle et ce en réfléchissant à une stratégie qui instrumenterait l’erreur d’une manière positive, car elle est synonyme de tâtonnement expérimental nécessaire dans l’acquisition des savoirs et des savoir-faire.

Bibliographie : Des pratiques de l’écrit. Gisèle KAHN. Edition Hachette. Paris 1993. Situation d’écrit. Sophie MOIRAND. Edition CLE International. Paris 1979. L’Evaluation. Christine TAGLIANTE. Edition CLE International. Paris 1991. Apprendre à écrire le français au collège. J.C.MEYER et J.L. PHELUT. 1987. Des enfants non-francophones à l’école. Quels apprentissage ? Quel français ? Martine Abdallah PRETCEILLE. Ed. Armand Colin.Coll. Cahiers de pédagogie moderne N°66.Paris 1982. La dynamique de l’erreur. Daniel DESCOMPS. Edition Hachette-Education. Paris 1999. |

||||||||||||

|

ELABORER UNE PROGRESSION. 1.DÉFINITION : En pédagogie, une progression est une démarche didactique, une procédure rationalisée et économique d’enseignement aboutissant à la mise au point d’un modèle ou d’un itinéraire d’apprentissage, et qui implique des décisions relatives : - au choix des éléments à enseigner ou à privilégier dans l’enseignement ; - et à la mise en ordre de ces éléments suivant la stratégie qui semble la mieux adaptée aux buts recherchés ( facilité, rapidité, consolidation de l’apprentissage etc.) Pour l’enseignant, définir une progression c’est se donner un tableau de bord, une aide lui permettant de donner une cohérence interne à l’action pédagogique qu’il devra mener dans sa salle de classe durant l’année. Cette progression permet à l’enseignant d’avoir une vue d’ensemble du travail à faire et surtout d’inscrire chaque heure de cours dans un projet pédagogique qu’il se sera donné. 2.DEMARCHE. Le professeur dispose en début d’année scolaire d’un certain nombre d’outils dont l’utilisation consciente peut l’aider à mettre sur pied une bonne progression : son emploi du temps, le calendrier scolaire, les programmes, les manuels au programme, sa propre bibliothèque. A ces outils il devra ajouter une bonne connaissance de la classe. Toute action pédagogique ayant pour cadre une salle de classe, une bonne progression se construit d’une claire appréciation des savoirs, des savoir-faire et des lacunes des élèves dont on a la charge. C’est pourquoi, dès le début de l’année, le professeur soumettra la classe à une évaluation diagnostique qui fera apparaître les besoins réels de ses élèves et non seulement leurs besoins supposés. L’objectif d’ensemble étant de prendre les élèves là où ils se trouvent pour les mener le plus loin possible, c’est à partir des résultats de cette évaluation que s’élaborera la progression. L’emploi du temps fixe le cadre institutionnel dans lequel va se déployer l’action du professeur. Le calendrier de l’année scolaire une fois analysé, lui permet de déterminer l’enveloppe horaire globale dont il disposera. Les programmes énoncent les objectifs généraux et les notions à enseigner. Ces notions devront faire l’objet d’une analyse préalable pour faire émerger les contenus à enseigner. La progression à élaborer devra prendre en compte à la fois les contenus à enseigner ainsi mis en évidence et les besoins des élèves tels que l’évaluation diagnostique les aura révélés Les manuels ou à défaut les supports didactiques choisis par le professeur interviendront alors comme des outils permettant d’exécuter les enseignements ainsi programmés. Ils ne sauraient donc constituer en eux-mêmes un programme quelle que soit leur qualité. Le professeur y puisera en fonction des objectifs de telle ou telle leçon, des besoins de ses élèves en ce moment précis, des savoirs et des savoir-faire déjà acquis, de l’objectif général poursuivi par la séquence. Dans toute la mesure du possible, le professeur devra recourir à d’autres sources d’information pour lui-même et pour ses élèves. Une progression bien élaborée permet au professeur de donner une cohérence à son action, en lui fournissant une base pour procéder au décloisonnement de son enseignement. A titre d’exemple, pour une période dont le projet didactique majeur sera la rédaction d’une nouvelle en classe de 3èmeA.S, le professeur veillera à ce que toutes les activités de cours de français (lecture méthodique d’extraits, travaux sur les groupements de textes, cours de langue : grammaire et lexique etc.) aident effectivement les élèves à acquérir les compétences requises par l’exercice. Le professeur devra, pour motiver ses élèves, leur communiquer l’objectif retenu au début de chaque séquence ainsi que le détail des activités programmées pour atteindre cet objectif. |

comment gérer sa classe

|

CONDUIRE LA CLASSE |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

La plupart des grands spécialistes de la recherche en éducation ont tenté d'élaborer des modèles de l'enseignement efficace. L'efficacité d'un modèle suppose que l'enseignant en partage la théorie implicite. Il n'est donc pas question ici de développer un modèle. Nous nous bornerons à quelques conseils communément admis. Votre séquence (activité, leçon, unité didactique) ne pourra être efficace que si elle est une réponse.

« Toute leçon doit être une réponse » DEWEY. C'est-à-dire qu'elle doit répondre à un besoin. Nous n'apprenons que ce qui répond aux problèmes que nous nous posons. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

DÉMARCHE POSSIBLE. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

1.1. Présentation, lancement de la séquence - Proposer une situation problème dans laquelle la poursuite de la tâche impose de surmonter un obstacle. C'est cet obstacle qui justifie l'objectif de votre cours. - Mettre les élèves en projet de surmonter cette difficulté. - Communiquer de façon très brève les objectifs. - Tester les connaissances des élèves, sur le sujet. - Structurer ces connaissances. - Procéder par petites étapes à un rythme rapide. - Accompagner la présentation de questions visant à contrôler la compréhension. - Souligner les aspects les plus importants. - Fournir suffisamment d'illustrations et d'exemples. - Fournir des démonstrations et des modèles. 1.2. Pratique guidée - Guider les élèves dans les premières applications. - Poser de nombreuses questions et donner des exemples ouverts (avec le recours de matériaux divers). - Ne poser que des questions directement reliées aux nouveaux savoirs ou savoir-faire appris. - Contrôler la compréhension en évaluant les réponses fournies ou les comportements observés. - En cas de difficulté, faire parler l'élève sur sa manière de résoudre la tâche : "Dis-moi comment tu fais ? Qu'est-ce que cela signifie pour toi ? Qu'est-ce que tu vois?..." - Favoriser le travail en petits groupes (2 ou 3). - S'assurer de la participation de chaque élève. - Fournir des suggestions pendant les applications. - La pratique guidée s'arrête quand l'élève peut travailler seul avec suffisamment d'assurance. 1.3. Correction - Les réponses correctes des élèves peuvent être suivies d'une autre question ou d'une brève reconnaissance du caractère correct de la réponse (par ex. : "C'est juste"). - Les réponses correctes mais hésitantes doivent être suivies d'un : "C'est juste. parce que…". - Les erreurs de l'élève doivent être l'indication d'un besoin d'applications supplémentaires. - Déceler chez les élèves les erreurs systématiques. - Essayer d'obtenir des élèves des réponses complètes. - Les corrections peuvent inclure une procédure de soutien, (simplification de la question, Indications pour faire avancer), des explications, des révisions, un rappel de la procédure ou un ré-enseignement des dernières étapes. - Les encouragements sont plus efficaces s'ils sont spécifiques plutôt que généraux. 1.4. Pratique indépendante - Programmer un nombre suffisant d'exercices à effectuer individuellement. - La pratique indépendante doit être étroitement reliée au contenu ou aux objectifs enseignés. - Les élèves doivent être avertis quand le travail individuel est contrôlé. - L'enseignant supervise activement le travail individuel dans la mesure du possible. 1.5 Retour à la situation problème de départ - Les élèves doivent être en mesure de franchir l'obstacle. - L'évaluation doit permettre de le confirme |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

En résumé |

. Mettre les élèves en situation de projet, créer la motivation. . Organiser la participation des élèves, varier les rythmes. . Multiplier les travaux ( pour apprendre efficacement les élèves ont besoin d’agir, de manipuler, de s’entraîner, d’être actifs). . Suivre avec attention l’activité des élèves, soutenir, aider. . Evaluer les résultats. |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

QUESTIONS A SE POSER OU A POSER A VOS COLLEGUES |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

L’efficacité d’une conduite de classe dépend de la capacité de l’enseignant à organiser, communiquer, motiver, gérer un ensemble de phénomènes relationnels. Voici une série de questions à méditer. IL N’Y A PAS DE REPONSES TOUTES FAITES. Interrogez vos collègues et le conseiller d’éducation (le proviseur, le sous directeur des études) qui vous feront bénéficier de leur expérience et fixez-vous des règles. |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

SUR LA COMMUNICATION ORALE |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Les échanges collectifs • En début d'année est-ce que vous apprenez rapidement le nom et le prénom des élèves ? • Les tutoyez ou les vouvoyez-vous ? • Faites-vous attention à votre voix ? • Comment gérez-vous les interventions orales des élèves ? • Est-ce que vous avez des techniques verbales pour les valoriser ?

Les échanges élèves-élèves • Qu'est-ce que vous estimez tolérable ? • Comment intervenez-vous dans les autres cas ?

Les échanges professeur - élève • En cas de travail individualisé, répondez-vous au cas par cas ou bien dans un certain ordre ? • Acceptez-vous de répondre à une demande avant la mise au travail de tous ou bien la mettez-vous provisoirement de côté ? • Est-ce vous qui vous déplacez ou bien l'élève ? • L'échange a-t-il lieu a voix haute ou à voix basse ? le corps • Réagissez-vous à des attitudes corporelles décontractées (élèves appuyés aux murs, pieds sur les chaises….) ? • Acceptez-vous qu'ils gardent leur anorak ou leur couvre-chef ?

Les déplacements • Comment gérez-vous les entrées et les sorties de la salle de classe ? • Comment gérez-vous les déplacements dans la salle ? • Autorisez-vous les sorties en cours d'heure ? • Les élèves ont-ils le droit de sortir de la salle quand vous les avez deux heures ou plus ?

La présence : • Comment réagissez-vous quand un élève arrive ,en retard ? • Comment réagissez-vous quand un élève rentre sans frapper ? • Comment réagissez-vous aux absences longues d'élevés ? • Comment réagissez-vous aux absences perlées ou sélectives ?

Les règles de politesse • Avez-vous un code établi ?

Le conflit en classe avec un élève • Comment résolvez-vous le problème ? • Gardez-vous l'élève en fin d'heure pour un entretien ? Le conflit avec un groupe d’élèves ou la classe • Quel type de solution choisissez-vous ? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

SUR LA GESTION DE LA CLASSE. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Les groupements • Selon quels critères groupez-vous les élevés en début d'année ? • Comment disposez-vous les tables dans la salle ? • En fonction de quelle activité ?

Les mises au travail • A quel moment remplissez-vous les différents registres (cahier de texte ou feuilles d'absences) ? • Ces tâches sont-elles déléguées à des élèves ? • Vous contentez-vous des registres administratifs d'absence ou bien jugez-vous utile d'en avoir un qui vous soit personnel ? • Quel moment choisissez-vous pour faire des communications qui ne concernent pas directement le cours ?

Le matériel de l'élève • Quel matériel demandez-vous ? Pourquoi ? • Faites-vous des vérifications de matériel ? Quand ? • Que faites-vous pour que les élèves sortent vite leur matériel en début de cours ? Le matériel de 1a salle • Faites-vous vous-même les tâches matérielles quotidiennes (tableau à essuyer, chaises à ranger, papier à ramasser) ? • Déléguez-vous ces tâches ? Selon quelles règles ?

L'évaluation • Avez-vous un système d'explication et de justification des notes que vous mettez? • Acceptez-vous de revenir sur une erreur d'évaluation que vous avez commise ?

Le travail hors classe (devoirs à domicile) • Comment vous assurez-vous qu'il est fait ? • Que faites-vous quand il n'est pas fait ? • Vous astreignez-vous à rendre les travaux dans des temps déterminés ? • Prenez-vous des mesures si les notes de leçons sont régulièrement au-dessous de la moyenne ? • Intervenez-vous dans les couloirs ? Dans la cour ? Devant l'établissement ? • Intervenez-vous auprès d'élèves que vous n'avez pas en classe ?

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

UTILISER LES DOCUMENTS INSTITUTIONNELS |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

3.1.Le cahier de textes de la classe C'est le Journal ou l'agenda de la classe. Il sert de référence pour les membres de l'équipe éducative, les élèves, l'administration et le corps d'inspection, doivent y apparaître, sous une forme accessible à tous, les activités échelonnées dans le calendrier : - progression dans l'étude ; - titres des leçons traitées, sujets et activités des travaux dirigés ; - énonces des contrôles (interrogations, devoirs, compositions); - indication des tâches effectuées par les élevés - énoncé des travaux à faire à la maison. Ces Informations constituent des éléments indispensables pour renseigner : - un élève qui désire vérifier qu'il n'a pas pris inexactement le texte d'un devoir ; - un élève qui a dû s'absenter ; - un suppléant qui prendra la classe en charge, en cas d'absence du professeur - l'administration et l'Inspecteur sur la marche de l'enseignement dans une classe déterminée. Sans en faire un journal analytique de la vie de la classe, on y verra un document justificatif fort précieux de l’activité du professeur et le support essentiel du dialogue entre les partenaires du système éducatif. 3.2 Le contrôle des absences Le professeur prend en charge le groupe dans la salle de classe, dans l’atelier, dans tout lieu qui devient lieu d'enseignement et quelquefois hors de 'établissement. La participation (ou la non-participation) des élèves à toutes les activités prévues à l'emploi du temps ou organisées par le professeur, doit être connue des familles qui confient leur enfant à l'institution. |

L'obligation, pour l’enseignant de vérifier la présence des élèves au cours est motivée : • par sa responsabilité juridique ; • par la sécurité à assurer à l'élève, vis-à-vis des familles qui connaissent les emplois du temps ; • par l'incidence de toute absence sur la validité et !a continuité du travail scolaire. On ne saurait apprécier des résultats trimestriels et annuels sans tenir compte de l'assiduité et de la présence aux cours. Cela implique que le professeur ait aussi, indépendamment du document fourni par l'administration, son propre registre de recensement des absences. Quelles que soient les modalités du contrôle des absences adoptées au sein d'un établissement, la constatation écrite de l'absence reste obligatoire à chaque séquence de travail. Grâce au recours à ces documents, suite à des cas d'accidents de trajet, de délinquance, d'agression dont des élèves ont été victimes ou auteurs, la personne publique et les personnels ont pu être dégagés de toute responsabilité. 3.3. La carnet de correspondance (ou de liaison avec la famille) Ce document est tenu par l'élève. Il est un moyen de liaison permanente entre l'établissement et la famille, la famille et l'établissement. Il apporte des informations diverses sur le fonctionnement du lycée, tant sur les plans pédagogique, administratif que professionnel. L'élève doit obligatoirement être en possession de ce carnet ; il doit le tenir avec exactitude et avec soin. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

GERER L'INFORMATION |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

4.1 Le classeur de l’élève (cahiers) En fonction du type de classe et de l'âge des élèves, les exigences du professeur ne seront pas les mêmes. Quelques conseils • Définir en début d'année les règles d'organisation des cahiers : - faire apparaître le référentiel de la formation ; - dissocier les matières enseignées ; - diviser le classeur (le cahier) en différents chapitres (parties);

•Imposer rigueur et soin en ce qui concerne la présentation et l'orthographe. •Contrôler épisodiquement la tenue des cahiers. •Réfléchir préalablement au cours à la structuration des informations que les élèves devront noter (plan, paragraphes, définitions, ...). • Adopter des règles de présentation de manière à mettre en évidence les points clés du cours et de façon à faciliter l’utilisation ultérieure des documents. 4.2 le cahier de roulement C'est un classeur dans lequel sont regroupés et classés l'ensemble des documents remis aux élèves. Il est complété au fur et à mesure que se déroule la formation. Il constitue un double et un modèle du classeur des élèves. Il peut être consulté par les élèves qui doivent mettre à jour leur dossier (unités). Il est la mémoire de la classe dans une discipline donnée. 4.3 photocopies Ce sont des documents qui permettent de gagner du temps durant la séquence. Ils peuvent être conçus de telle sorte que les élèves aient à les compléter. Constituant des modèles, Ils doivent être irréprochables d'un point de vue technique (rigueur professionnelle, respect des normes. lisibilité....). |

|

Quelques conseils • Lorsque les élèves manipulent de nombreux documents. Il est souhaitable d'adopter un mode de repérage (sigles, codes, pagination, ...) et de leur faire rassembler ces documents dans des pochettes plastique. •Il est inutile de photocopier des documents présents dans des ouvrages que les élèves possèdent. • 11 est préférable de faire chercher l'information dans un document technique ou professionnel que de la livrer hors de son contexte (quand cela est possible). • Rien ne remplace un bon ouvrage scolaire (quand il existe). 4.4. LES MANUELS. Consultez les collègues de la spécialité pour connaître les ouvrages utilisés dans la discipline. De même, renseignez-vous en ce qui concerne les procédures d'achat des ouvrages, en fonction des classes: achat par l'établissement ? achat par l'élève? commande groupée ? coopérative scolaire?

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

UTILISER LE TABLEAU ET LE RETROPROJECTEUR |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

L’ordinateur, la vidéo, le rétroprojecteur et le tableau sont les outils de communication du professeur. Nous n’aborderons, ici, que les deux supports les plus exploités : le tableau et le rétro projecteur. Ce sont deux outils complémentaires. |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Tableau |

Rétroprojecteur |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

*Support de l'écrit ou de schémas très simples qui ne prennent pas trop de temps en réalisation. *Support de représentations statiques. *Une fonction d'information : - objectifs de la séquence, - étapes. *Une fonction d'interaction professeur / élève : - exploitation des réponses élèves. - essais, exercices, - brouillon. *Une fonction mémorisation : - messages permanents, - synthèses, résumés, - mots clés, formules, règles |

|

|

*Support d'images complexes : - plans, schémas, photos, - tableaux, diagrammes, *Support attractif : - simulation de mouvement, maquette, - Jeu d'images (superposition, glissement,...) *Exploitation rapide et interactive ; - images éphémères, - présentation, commentaire, animation. *Support d'analyse : - fonctionnelle, - structurelle. - temporelle. *Préparation en amont. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

5.1 structurer le tableau Afin d'exploiter au mieux le tableau, Il peut être utile de diviser l'espace en trois secteurs. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

Un espace réservé à l'informationrelative au déroulement de la séquence : • objectifs. • étapes. Cet espace n'est pas effacé durant la séquence. Les élèves savent ainsi, à tout moment, où ils en sont dans le déroulement de la séquence et ce qui leur reste à faire. |

Un espace réservé aux notions fondamentales abordées durant le cours : • principes, • formules, • vocabulaire, • procédures. L’information reste affichée tant que possible. La stabilité de l’information permet la mémorisation. |

Un espace brouillon : • démonstrations rapides, • réponses des élèves.

Cet espace est régulièrement effacé en fonction des besoins. C’est un espace de travail et d’interaction avec la classe. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

4 activités de production orale

4 ACTIVITÉS de PRODUCTION ORALE :

PRODUCTION ORALE, DES PISTES :

Je vous propose aujourd’hui 4 idées pour travailler la production orale à différents niveaux et ce, de manière ludique.

En tant qu’enseignant, je suis toujours à la recherche d’idées nouvelles (ou juste d’idées) pour faire pratiquer mes apprenants. Je partage donc ces activités que je garde toujours pas très loin et que je ressors à différents moments dans une formation.

QUAND ?

Cas de figure 1 : un remplacement, un espace vide …

Quand on est prof, on doit parfois improviser, trouver une activité de dernière minute (il n’y a qu’à moi que cela arrive?). Loin d’être l’idéal de notre pratique, soyons réalistes, nous sommes tous à un moment ou à un autre en recherche d’une idée lumineuse quelques instants avant un cours.

En cas de besoin, je garde dans ma boite de secours quelques activités très simples à mettre en place, sans matériel (car on n’a pas toujours le matériel à disposition…)

Cas de figure 2 : je cherche une activité « communicative » à intégrer à une séance en particulier

Après avoir aborder des compétences langagières à remettre en contexte ou après avoir travailler une thématique, certaines de ces activités peuvent s’adapter à vos besoins ou en proposer des variantes.

UNE LISTE DE PROPOSITIONS :

1/ Le jeu du menteur

Niveaux : Tronc commun lettres ou sciences

Objectifs : le récit au passé, raconter une anecdote, mentir !

Déroulement : Individuellement, les apprenants doivent réfléchir à deux anecdotes à raconter à leurs camarades. Le problème ? L’une est vraie, l’autre est inventée. Après un temps de préparation, en groupes, ils racontent ces histoires (en donnant un maximum de détails pour être le plus convaincant possible). Les auditeurs doivent ensuite poser des questions (précises) pour évaluer si le narrateur ment ou non. N’hésitez pas à élire le meilleur menteur du groupe.

Utilisations- retours : Il m’arrive d’utiliser cette activité de production orale en début de cours pour évaluer la maitrise du récit au passé, mais aussi lors de séances de travail autour du faits divers. En passant dans les groupes, lorsque mon objectif est de travailler le récit au passé, il est important de corriger ou d’attirer l’attention des apprenants sur le maintien du passé tout au long de leur discours. (tout en s’intéressant au sens de leur récit, entendons-nous bien). Cette activité s’adapte à plusieurs niveaux, vos attentes seront justes différentes.

***************************************************************************************************************************************************************

2/ Les naufragés

Niveaux : première Bac pour travailler l’argumentation

Objectifs : convaincre, trouver des arguments, argumenter en interaction ou en continu

Déroulement : vous définissez des métiers, des personnages qui seront distribués au hasard aux apprenants. Vous leur expliquez ensuite cette terrible situation : “ils sont tous sur un bateau qui va couler, il y a seulement un canot de sauvetage mais seulement X personnes peuvent monter.” (Définissez combien de personnes suivant votre groupe). Ils doivent donc trouver des arguments convaincants, expliquer en quoi ils seront utiles etc.

Vous pouvez mettre en place deux suites : soit chacun dispose d’un temps pour exposer et convaincre soit, beaucoup plus amusant avec un petit groupe, vous les invitez à en débattre ensemble et encouragez chacun à aller prendre la parole

Utilisations- retours : Cette activité fonctionne très bien avec de grands adolescents mais aussi avec des adultes. C’est aussi un moyen pour travailler avec eux les structures permettant d’aller prendre la parole aux autres, rebondir sur idée; parce que cela s’apprend également. Je fais souvent une liste de ces outils au tableau pendant l’activité : “oui… mais” , “Je ne suis pas du tout d’accord”, “attends” etc …

*******************************************************************************************************************************************************************

3/ Les objets extraordinaires – le concours

Niveaux : Tronc commun / première Bac / deuxième Bac

Objectifs : inventer et décrire un objet extraordinaire puis présenter son projet.

Déroulement : le mieux consiste à partir d’une séquence de découverte d’objets extraordinaires dont vous trouverez des exemples sur internet par exemple ou dans des œuvres littéraires. J’avais déjà fait allusion à cette activité dans un article précédent en parlant du piano cocktail. Après cette première activité, proposez à vos apprenants de devenir inventeurs et de créer en groupe un objet extraordinaire. Chaque groupe devra présenter son projet aux autres en expliquant son fonctionnement, ses qualités, en le décrivant (selon vos objectifs, vous pouvez définir des contraintes)

Utilisations- retours : cette activité basée sur le créatif fonctionne avec tous les âges. Vous pouvez aussi en profiter pour faire un peu de culturel et leur faire découvrir le concours Lépine. N’hésitez pas à mettre une série de prix au tableau qui devront être décernés (le prix de l’objet le plus fou, celui du plus futuriste etc…)

********************************************************************************************************************************************

4/ Un sondage

Niveaux : Tronc commun / première Bac

Déroulement : le sondage est une activité parfaite pour travailler à la fois des structures (poser des questions) tout en mettant en contact les apprenants avec l’extérieur ou avec d’autres apprenants. Les apprenants devront mettre à l’épreuve leurs compétences de production et de compréhension en interaction. Le temps de préparation des questions et des items est aussi très important pour le travail sur la langue.

Utilisation- retours : En adaptant au niveau, en choisissant des thèmes en relation avec les intérêts de vos apprenants, cette activité devient très motivante. N’oubliez pas aussi de proposer une modalité de partage des résultats (affiches etc … )

Quelques pistes indispensables pour intégrer les TICE dans sa classe

FEEDLY : TROUVER DES ARTICLES DE PRESSE ET LES INTÉGRER À VOS DOCUMENTS DE COURS

Cet article se présente en deux parties pour vous guider dans l’utilisation d’un logiciel d’abonnement au flux RSS. Cette première section vous propose de découvrir cet outil et son interface.

Tous ceux qui utilisent des documents authentiques pour leurs cours savent à quel point la recherche d’articles et leur intégration aux documents de cours est chronophage. Je vais donc ici partager deux trois petits trucs qui pourront vous faire gagner un peu de temps.

RSS MON AMI !

Vous avez tous déjà remarqué cette petite icône sur les sites de presse, les blogs etc. sans peut-être savoir à quoi elle servait. C’est tout simplement un lien vers un fichier RSS et selon moi, une révolution technologique. En effet ce fichier va vous permettre de vous abonner à un site ou une rubrique et vous n’aurez plus à aller consulter un site pour voir si quelque chose de nouveau a été publié puisque vous serez informé en temps réel de toutes les nouvelles publications. En gros vous n’allez plus sur un site, c’est le site qui vient à vous ! Là vous me direz « mais quel intérêt ? » et vous aurez raison parce que l’abonnement à un flux RSS ne prend tout son sens que si vous vous abonnez à plusieurs sites en même temps et si vous utilisez un service qui vous permettra de gérer vos abonnements. De cette façon vous retrouverez dans une seule page un résumé de tous les nouveaux articles parus sur différents sites et blogs sans avoir à aller sur aucun de ces sites.

FEEDLY : COMMENT FAIRE ?

Plusieurs services peuvent vous permettre de gérer vos abonnements RSS mais je me contenterai aujourd’hui de vous présenter Feedly. Feedly est un service en ligne mais aussi une application iPhone, iPadet Android gratuits qui utilisent votre compte Google. Quand vous arrivez sur la page de Feedly, vous pouvez commencer par ajouter des abonnements présélectionnés par thèmes et vous avez aussi le choix des langues en bas à gauche de l’écran. Cliquez sur un des thèmes et vous aurez déjà toute une série de propositions de sites les plus connus. Si vous voulez une catégorie qui n’apparait pas dans la présélection, il vous suffira de la taper dans le champ de recherche en haut à gauche.

À partir de ce moment, vous pouvez donc choisir les sites qui vous informeront de leurs dernières publications en cliquant sur les sites puis sur tout en haut. Là on vous demandera d’entrer vos identifiants Google ce qui présentera l’avantage de retrouver vos abonnements sur n’importe quel ordinateur et sur vos tablettes ou smartphones. Vous pouvez maintenant ajouter n’importe quel site qui utilise un flux RSS et les classer par catégories pour obtenir quelque chose qui ressemble à cela :

Dans le cercle rouge, vous voyez le nombre d’articles non lus et dans l’ovale vert l’ensemble de vos abonnements dans une catégorie précise. Lorsque vous cliquez sur un article dans la partie droite, vous pouvez lire l’article ou une partie (selon ce que le développeur du site source a autorisé). Vous avez alors plusieurs options :

Je ne parlerai pas d’Instapaper et de Pocket ici mais sachez simplement que ce sont des services (web et applications) qui vous permettent de sauvegarder des articles pour les lire hors connexion (pratique dans le métro).

Voici donc la démarche pour ajouter des sites présélectionnés par Feedly. Dans le second article, nous verrons la démarche pour les autres sites.

FEEDLY 2 : VOTRE CONTENU

FEEDLY: ABONNEZ-VOUS AU CONTENU DE VOTRE CHOIX

Dans l’article précédent, nous avons vu comment ajouter des sites présélectionnés par Feedly mais quid des autres ? Dans Feedly, en haut à gauche vous avez deux options : « My Feedly » et « + Add Content ». « My feedly » vous donne accès à tous vos abonnements alors « + Add content » vous permet d’ajouter de nouveaux abonnements comme au début. Vous pouvez alors taper le nom d’un site et Feedly vous proposera de vous abonner (toujours si le site utilise un fichier RSS) et il ne vous restera plus qu’à cliquer sur le site que vous cherchiez (ici je vous recommande fortement la 2ème proposition de l’image ;)) et de choisir la catégorie dans laquelle vous voulez que l’abonnement apparaisse.

Il se peut enfin que Feedly ne trouve pas le site que vous cherchiez, dans ce cas allez sur le site auquel vous voulez vous abonner et recherchez le bouton. Cliquez sur ce bouton peut donner des résultats divers et variés :

Dans ce cas, copiez juste l’adresse qui se trouve dans la barre d’adresse de votre navigateur, collez-la dans le champ de recherche de Feedly et vous pourrez vous abonner.

C’EST BIEN MAIS APRÈS JE FAIS QUOI ?

Maintenant vous pouvez rapidement, à partir d’une seule fenêtre de votre navigateur, voir toutes les mises à jour de vos sites favoris, sauvegarder les articles pour plus tard ou les partager. Cependant souvent quand on conçoit un document de cours, on aime y intégrer des articles. En général, on se rend sur le site de l’article, on sélectionne le texte et on fait un copier-coller qui peut avoir des résultats surprenants : texte dans un tableau qui dépasse le format de la page, présence de publicité, police trop petite pour le corps du texte et trop grande pour le titre etc, etc… On passe donc plusieurs minutes à refaire la mise en page. Pour éviter ce travail ingrat un petit utilitaire qui s’intègre à Chrome (une extension) fait des merveilles. Il s’agit de Clearly.Sur la page de Clearly, cliquez sur « Download for Chrome » puis « add » et vous aurez une magnifique lampe de bureau qui s’ajoutera à Chrome à côté de la barre d’adresse :

Et voilà, quand vous allez sur un site avec un article qui vous plait, cliquez sur la petite lampe et c’est magique !

AVANT

APRÈS

CLEARLY: LA BARRE D’OUTILS

Arrêtons-nous un peu sur la barre d’outils qui se trouve sur la droite :

Et voilà, vous avez un texte épuré avec la police qui vous plait, vous pouvez faire votre copier-coller sans souci de mise en page. Si vous connaissez d’autres outils du même style n’hésitez pas à les partager dans les commentaires !

LEARNINGAPPS : CRÉER DES EXERCICES INTERACTIFS

LEARNINGAPPS : UN SITE INTERNET QUI MÉRITE QU’ON PARLE DE LUI.

Learningapps.org est un site internet malin (et non pas une application pour tablettes, contrairement à ce que l’on pourrait penser…) que tout prof devrait garder dans ses favoris.

Développé par la Haute Ecole Pédagogique de Berne et accessible en cinq langues, ce site internet vous offre la possibilité de créer vos propres exercices interactifs ou de choisir parmi ceux déjà existants. Et oui, les contributions de chacun sont mises au profit de tous.

LEARNINGAPPS : DES EXERCICES VARIÉS!… OUF! ENFIN!

Le site nous propose une grande variété d’applications dans des domaines, eux aussi, très variés. Avec ce créateur d’exercices, vous allez sans doute définitivement dire adieu au désormais dépassé, Hot Potatoes. Si vous ne l’aviez pas déjà oublié…Questions à choix multiples bien sûr, mais aussi Classements, Mise en ordre, Memory, Mots croisés, Associations, Textes à trous…tout, tout, tout, (ou presque) vous trouverez tout sur LearningApps.org.

LEARNINGAPPS : UNE UTILISATION SIMPLE

La création des activités appelées “Apps” est bien pensée et particulièrement simple.Un titre, une consigne, les questions et réponses attendues, le petit mot de félicitations et quelques choix de mise en forme (image de fond, etc …), bref les éléments indispensables pour ce genre d’outil. Le site permet également de créer un compte et un profil afin d’enregistrer les apps que vous créez.

LEARNINGAPPS : POUR QUELLE UTILISATION?

Une fois finalisés, ces exercices sont ensuite modifiables et intégrables sur un site internet ou un blog via HTML ou sur une plateforme LMS via la norme SCORM. Le site propose même la création automatique du QR Code de l’activité. C’est une petite pépite pour les profs qui souhaitent proposer des exercices complémentaires, de renforcement ou de remédiation à leurs étudiants sans les accabler! Les exercices se veulent volontairement simples et ludiques.

L’EXEMPLE D’UN EXERCICE SUR LES ADJECTIFS POSSESSIFS

En conclusion, je recommande vivement l’utilisation de LearningApps!

THINGLINK : UNE APPLICATION TABLETTE POUR TRAVAILLER LES VISUELS EN CLASSE

PRÉSENTATION RAPIDE

Thinglink est un service en ligne et une application tablette gratuite (iOS et Android) qui permet de créer et partager des images interactives sur lesquelles apparaissent des infobulles cliquables, pointant vers d’autres médias (vidéo, audio, texte, lien, etc …). A partir d’une simple photo, l’enseignant ou les apprenants peuvent alors enrichir le thème ou les éléments figés d’un support photo, qui « prennent vie » sous forme de compléments multimédia. Cet outil peut se révéler particulièrement efficace pour synthétiser un voyage, conceptualiser une règle de grammaire ou illustrer une page de lexique, entre autres.

Comme pour le dernier article sur Popplet, je me focaliserai essentiellement sur l’application qui présente un certain nombre d’avantages sur le service en ligne, en termes de fluidité, accessibilité et mobilité dans l’usage en lui-même. En fin d’article, je résumerai toutefois quelques petites différences notoires entre ces 2 dispositifs.

LES PREMIERS PAS AVEC THINGLINK

Après avoir installé l’application et configuré votre compte (via e-mail, facebook, twitter ou google +), vous pouvez créer votre première image interactive en la choisissant soit dans votre galerie de photos ou soit en la prenant directement via la tablette.

Une fois celle-ci uploadée, vous avez le choix d’y insérer un ou plusieurs points multimédias à l’emplacement que vous souhaitez. Il est ainsi possible d’encapsuler un lien, un son, une vidéo… Chaque contenu ajouté à votre photo sera représenté par un pictogramme de couleur et à son survol, une infobulle dévoilera le contenu du lien et redirigera vers le site, le blog, la plateforme, … configurée. Cliquez sur l’image ci-dessous pour avoir le rendu :

SON UTILISATION

Alors quelle est son utilité en classe de langues ? Prenons un exemple basique : la mémorisation du lexique. Dans une classe traditionnelle, les apprenants n’ont guère le choix de mémoriser les mots qu’à travers des listes ou des phrases en contexte. Si cet exercice s’avère « relativement » utile, on peut le rendre encore plus souple et efficace en associant tous les canaux de réception, à savoir l’image, le son et le texte. Pour un même mot, l’apprenant aura alors la possibilité de le lire, de le visualiser et de l’entendre, ce qui rendra la mémorisation plus aisée. Voici un petit exemple pour les niveaux A1 (cliquez sur l’image pour avoir le rendu)

Vous avez donc compris le principe… C’est l’exploitation la plus basique de Thinglink. Maintenant, on peut pousser un peu plus loin la réflexion en demandant aux apprenants de se servir de la tablette pour photographier eux-mêmes leur environnement (objets et lieux du quotidien), leur manuel (page de grammaire ou de culture) ou même le tableau de la classe pour pouvoir restituer les éléments acquis sous forme de synthèse « multimédia ». Cela permet de mettre en place très simplement 2 notions essentielles dans tout apprentissage : la conceptualisation et la collaboration entre pairs.

En élargissant les possibles, on pourrait imaginer une utilisation de Thinglink pour :

- une photo de votre voisin(e) de classe avec son pays de naissance, ses loisirs, ses plats préférés, etc …

- un fait historique en y associant tous les média (son, vidéo, texte)

- une carte interactive pointant sur les lieux visités (panorama, vidéos, textes, critiques de lieux ou restaurants, etc …)

- une photo d’un auteur avec sa biographie, ses œuvres, etc

- A vous d’imaginer la suite ….

SERVICE EN LIGNE VS APPLICATION

L’application permet une mobilité totale avec une fluidité très agréable dans toutes les étapes de la création (prise de photo, ajout de média, enregistrement et publication) réunies sur le même outil, à la différence du service en ligne qui demande au minimum 2 matériels (ordinateur + appareil photo). Cependant, ce dernier s’avère plus complet sur l’étape d’édition en proposant plus de variantes de pictogrammes et un moteur de recherche média plus fourni. Pas de panique, les 2 services étant liés au même compte, les fanatiques de l’esthétisme pourront très bien commencer le travail par l’application et finaliser le tout via le service en ligne.

CONCLUSION

L’application Thinglink dispose d’un gros potentiel pour un usage en classe, quand il s’agit d’enrichir des supports qui pouvaient paraitre jusqu’à présent figés. A travers cet outil, l’enseignant a ainsi la possibilité de réunir sur un même support des éléments s’adaptant remarquablement aux différents styles d’apprentissage de ses apprenants. Petits conseils pour la gestion en classe : préférez le travail par petits groupes, chacun ayant une tâche particulière à accomplir. Prévoyez toujours la restitution des productions en vidéoprojection (Tablette + vidéoprojecteur) pour favoriser l’évaluation entre pairs. Enfin, n’oubliez pas de publier ces travaux sur le blog ou le portfolio de la classe pour maintenir le suivi des apprentissages.

30 fiches de leçons de langue à exploiter sans modération

Fiche1 : Se présenter, présenter quelqu’un

SE PRÉSENTER

I. SE PRÉSENTER VOLONTAIREMENT A DES INCONNUS :

Moi, c’est Anne, et toi ?

Je me permets de me présenter, Pierre Martin.

Je suis l’oncle de la mariée.

Bonjour, nous sommes voisins. Venez prendre le café chez nous.

1. Décrivez la situation dans laquelle chaque phrase est prononcée.

2. Quelles informations les personnages donnent-ils sur eux-mêmes ?

3. À quel type de relation correspond chaque phrase ? (amicale, familiale, officielle.)

II. SE PRÉSENTER OBLIGATOIREMENT A DES INCONNUS :

Je m’appelle Anne Bernard, étudiante en sociologie, je fais une enquête.

Vous ne me connaissez pas, mon nom est Marc Benoît, je viens de la part du gardien.

Excusez-moi, je suis la voisine du bas, vous avez une fuite dans votre appartement.

1. Dans quelles situations ces phrases sont-elles prononcées ?

2. Quelles informations chaque personnage donne-t-il sur soi ?

3. Qu’est-ce qui précède la phrase de présentation ? Pourquoi y a-t-il cette introduction ?

III. SE PRÉSENTER DANS UNE RELATION PROFESSIONNELLE

Hervé Chamanier, directeur de l’agence Alpha.

Jacques Boreau, votre nouvel inspecteur.

Isabelle Miracle, journaliste au Figaro.

1. Dans quelles circonstances ces phrases pourraient être prononcées (réunion, débat, conférence…) ?

2. Quel type d’informations donne-t-on sur soi ?

IV. SE PRÉSENTER POUR DEMANDER DU TRAVAIL :

Je m’appelle Hélène Druc, je vous téléphone au sujet de l’annonce que vous avez fait passer dans l’Écho des Alpes.

Je m’appelle Mme Martin, je suis secrétaire depuis 15 ans, j’ai travaillé pendant 10 ans pour la société Mina et 5 ans pour la société Belzec qui vient de déposer son bilan…

Je me présente, Marc Burna, j’ai 23 ans et je suis dégagé des obligations militaires, j’ai un D.U.T. en gestion, j’ai fait un stage de trois mois chez M. X. Je suis intéressé par votre annonce.

Résumé

Dans certaines situations, ne pas se présenter est considéré comme une impolitesse.

Les formules utilisées ne sont pas très nombreuses, mais les informations que l’on donne sur soi dépendent de la situation et de la personne à qui l’on s’adresse.

On se présente dans des relations amicales, dans des relations de travail et au téléphone.

Remarque :

Si un adulte ou un personnage haut placé vient en visite officielle sur votre lieu de travail, il est impoli de vous présenter sans qu’il vous le demande

Exercices

Présentez-vous devant la classe, chacun à votre tour, en indiquant votre prénom, votre nom, votre âge, vos goûts, etc..

Vous vous présentez au secrétariat du collège pour demander des renseignements sur la cantine (prix, mode de paiement, ordre de passage…)

Vous vous présentez à vos voisins de palier qui viennent de s’installer pour leur proposer votre aide.

Vous allez voir le professeur d’école de votre petit frère, vous vous présentez.

Vous vous présentez au téléphone pour demander un renseignement.

Formules à utiliser, à l’oral comme à l’écrit :

Je m’appelle…

Je me présente…

Je me permets de me présenter…

Je suis…

Permettez-moi de me présenter…

PRÉSENTER QUELQU’UN

Nous avons le plaisir d’avoir parmi nous ce soir : Jacques Martin.

Monsieur le Président, j’ai l’honneur de vous présenter un de nos collaborateurs les plus dévoués : Monsieur Dumur.

Vous connaissez Claire ? Elle vient de s’installer dans le quartier.

Voilà Estelle, la copine dont je te parle souvent.

1. Dans quelles circonstances ces phrases sont-elles prononcées ?

2. Quelles informations donne-t-on sur la personne que l’on présente ?

3. Pourquoi ne donne-t-on pas d’informations sur la personne dans la première vignette ?

4. Quelles relations peuvent exister entre les trois personnages dans les trois autres vignettes ?

Résumé

Dans certaines situations, il est indispensable de présenter les gens les uns aux autres.

Dans toute relation, on présente les deux personnes mais on commence par la dernière arrivée.

On présente « l’inférieur » au « supérieur », un monsieur à une dame, le plus jeune au plus âgé.

Dans des relations officielles ou professionnelles, on donne le titre de la personne que l’on présente pour l’honorer ou parce qu’on a peur qu’une des personnes présentes ne fasse une gaffe :

Monsieur Girard, contrôleur des impôts…

Le Docteur Gaëlle Miroux, médecin chef de l’hôpital…

Lorsque l’on a une relation de parenté avec la personne que l’on présente, il faut la préciser :

Madame X, ma sœur… ; Mes parents…

Selon la situation, les réponses possibles sont :

- Bonjour monsieur…

- Bonjour madame…

- Enchanté(e) de faire votre connaissance

- Salut !

Ah ! J’ai souvent entendu parler de vous…

Je suis ravi de vous connaître car j’ai souvent entendu parler de vous…

Exercices

Vous êtes invité chez des amis, vous présentez votre frère que vous avez emmené et qui n’est pas invité.

Vous présentez un de vos amis à vos parents.

Vous êtes présentateur de télévision et vous présentez une personne célèbre.

Fiche publiée dans Grammaire et activités 6e, Nathan, 1996.

Fiche2 : Donner son avis

Observons

Une conversation familiale

- Renault vient de sortir une nouvelle voiture.

- À mon avis, elle est trop chère.

- Admettons ! C’est bien possible.

- Pour moi, je la trouve moins bien que la Peugeot.

- C’est exactement ce que je pense.

- Ce qui me paraît important, c’est le freinage ABS.

- Je ne te le fais pas dire !

Réfléchissons

1. Quelle phrase présente une affirmation ?

2. Quelles phrases expriment un point de vue personnel ?

3. Quelle phrase nuance le point de vue ?

4. Quelle phrase évalue en comparant deux éléments ?

5. Quelles phrases expriment nettement un accord ?

Leçon

Comment exposer votre point de vue personnel